この企画、しばらく多忙で手をつけることが出来なかったんですが、その間に、塗りたい色が心変わりしていたり、考え方まで微妙に変わってきたりして、妙な柔軟さを身につけてしまいました。

まずはじめの心変わりは。。。

初めの方で、”安いシングルヘッドタムが売られてるんだけど、それ買っちゃったらこの企画の意味ないじゃん”とか言ってましたが、どうせ失敗するなら安っぽい材料の方で失敗した方がいいやということで、サウンドハウスでためしに買ってみました。

で、これまたひと悶着あったんですよ。本当はナチュラルカラーのが欲しかったんですけど、届いたのはブラック。頼んだのと違うし、ナチュラルのやつはおいらの頼んだのが今の在庫の最後だとか言っておいて、店のサイトはまだ在庫ある状態になってるし。きっと、おいらよりもお得意様がいて、そっちを優先したかったんでしょうな。まあ、どっちにしろカバリング(塗装ではなく、厚めのカッティングシートのようなもので外装されている)だし、そいつはがして色塗っちゃうからいいんだけど、けじめとして店に文句は言っておいた。サウンドハウスさん、2度目は許しません。

少し話はそれますが、ドラムではどうもいい思いをしたためしがありません。一番初めは10年以上前、すでに規格外だった6インチのタムをオーダーしようと、イシバシの横浜店でタマのアートスターを頼んだんですが、RIMS仕様にしたいからタムブラケットは付けるなと頼んだのにしっかり付けられていたし、色はピアノブラックにしてといったのにグロスブラックだし(似たような色だからいいやと思ったんだろうが、型番にはっきりGBKとカラー名が書かれているのは問題だろう)、付けられたエンブレムは下位機種のものだったしで、初めてのアコースティックドラムの買い物だったのに、散々でした。それからタマのドラムは検討すらしてませんし、横浜のイシバシにも行っていません。その後は今回の企画の発端である秋葉原のイケベ(イケベ自体それ以降1度しか行っていない)といい、今回買い物をしたサウンドハウスといい、ドラム周りは仕様についてのトラブル多しです。

頼む側としてはこう使いたいからこうして欲しいとしっかり頼んでいるのに、作る側、売る側が答えてくれないことには消費者としてはどうしようもないし、出来ないことがあるなら、出来ないとはじめのうちに言って欲しい。出来上がってから「出来なかった」って言うのはまったくもってご立派な職人気質ですな。でも正直、出来ないなんてことはないはずですよ。タムブラケットを付けるな、なんていうのはむしろ工程を減らしているんだから。注文を受ける店員も、自分、アルバイトだからと仕方なしにやってる”音楽家のタマゴ”が多いから細かい話を聞けないと思うんだけど、しまいには店員不信で自分でドラムを作るなんていう人間が出てきてもおかしくないわけですよ。

まあ、それでですよ。すっかり頭にきて、買ってすぐの状態の画像を撮り忘れてしまいまして^^;箱から開けたらさっさとカバリングをはがしてしまいました。そして、目止めやステインでの色塗りの工程をすでにやってしまいました。それが今こうしてここにあるわけですが。

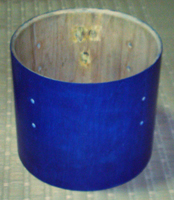

| 8インチ |

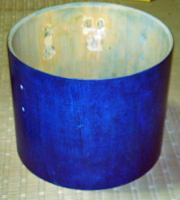

10インチ |

|

|

画像で見た感じ、初めてにしてはいい感じに出来てる気がします。気がするだけですが。

内面の白く汚れているようなところは、後述の穴埋め作業の名残です。これも目立たなくさせるために、内側は白く塗ろうかな。。

で、もう一つの心変わりは。

|

たしかにTAMAのコーラルリーフ・ブルーの色はきれいですし、透き通る青が好きな自分なので、これについては気持ちは変わってないんですが、ステージ映えしないのですよ。上のタム画像のように、色を塗ってから気づいたことなんですが、ライブハウスやコンサート会場を思い浮かべてみてください。薄暗いんです。そして青赤黄の、さまざまな組み合わせから来るライトの色に、青という色はかき消されてしまい、本来の色が分かりません。

じゃあ、何の色がいいかって、逆にどんな色にもあっさり影響を受ける白がいいと。白ならある程度のごまかしも利くし。

しかしただ白くしたんじゃ面白くないなぁと考えていたところ、おいらが敬愛するドラマーの一人、ヴィニー・カリウタ氏が、いい色の組み合わせのドラムを出してましたよ(左側画像)。シェルの色は白ですが、パーツの色が黒。なーんだと思われるかもしれませんが、この世界ではありそうでなかった組み合わせなのです。 |

途中工程の画像はないんですが、とりあえず、ここに来るまでの工程はこんな感じです。

1.初期状態の、部品やらカバリングを外す(全面ノリ付けされているわけではなく、始点と終点のみ両面テープで貼り付けられているので、思ったより簡単にはがせる)

2.テープが張り付いていたところはテープのノリが残っているので、シンナーなどできれいさっぱりふき取る。(今後の工程も考えて、ラッカーうすめ液でふき取った)

3.との粉を水に溶いたものを塗りつけ、ふき取る。これを数回やると、木の目地が埋まる。

4.ここで一度、300番のサンドペーパーで表面磨き。全体的に浮き出ている、との粉を削り取る意味合いもある。

5.ステイン(着色剤)をまんべんなく塗る。ちょうど一周する頃にははじめに塗ったあたりが乾いてきてるので、その上にもう一度塗る。

※それで、程よい色の濃さになる。

6.ステインが乾くと、ペーパーで削られて大人しくなっていた、木目の毛羽立ちが再び目立ちだすので、再び300番のペーパーをかける。

※この作業中、色を塗るつもりのなかったシェルの内側をマスキングをしなかったために、作業中、手についたり、着色の際はみ出たステインがシェル内部に染みついてしまいました。これはあくまでも手順を確立するためのテストが目的だったのと、内部も白く塗ろうか考えてた最中なのもあって大雑把に作ったためですが、ちゃんと色を塗りたい場合、塗らなくもいいところに色がはみ出さないように、テープを貼るなどしてしっかりマスキングしましょう。

さて、途中でちらりと言った通り、8インチはタムブラケットの穴が、10インチは、タムブラケットと、一部の、ラグがついていたところの穴が埋められています。これは、10インチのタムが4テンションだったためと、パールのタムマウントシステム、ISSを利用するため、標準のタムホルダーがいらなかったためです。一般的に市販されている10インチタムの大多数の”標準規格”である6テンションにするために一度穴を埋め、再び残りの4つを開けなおす(2つはそのままでも支障ないので)という工程を踏みます。

穴の埋め方ですが、”だぼ”という、木工における、木と木の接続に使う手法があって、それは、接続したい木材同士にあらかじめ穴を開けておいて、そこに”だぼ”という、木の釘の役目を果たすものを打ち込み、プラモデルの部品をはめるごとく木材同士をつなぎ合わせるんですが、これを今回利用します。

たまたまハンズに、その”だぼ継ぎ”のための木の釘が売られていたのでそれを使います。ラグの部分の穴径は6mm、タムブラケットの部分の穴径は10mm。それをシェルの厚みよりやや薄いくらいに細かく切って、穴に埋め込み、接着して、ステインを塗ります。埋めた部分が目立たないようにかなり根気の要る工作をしましたが、こんなとこまで人は見ないし、結局、職人でもなんでもない自分がどこまでやったかという自己満足度の問題なので、やれる人、やりたい人だけやってみてください。

と、いうことで、こいつはこのあとシェル内部を白く塗って、外側は仕上げの塗装を3、4回やって、金属パーツを取り付けたらとりあえず完成ということで終わろうかと思います。ということで、次回から本編へ^^;

これが、その結果と。

|